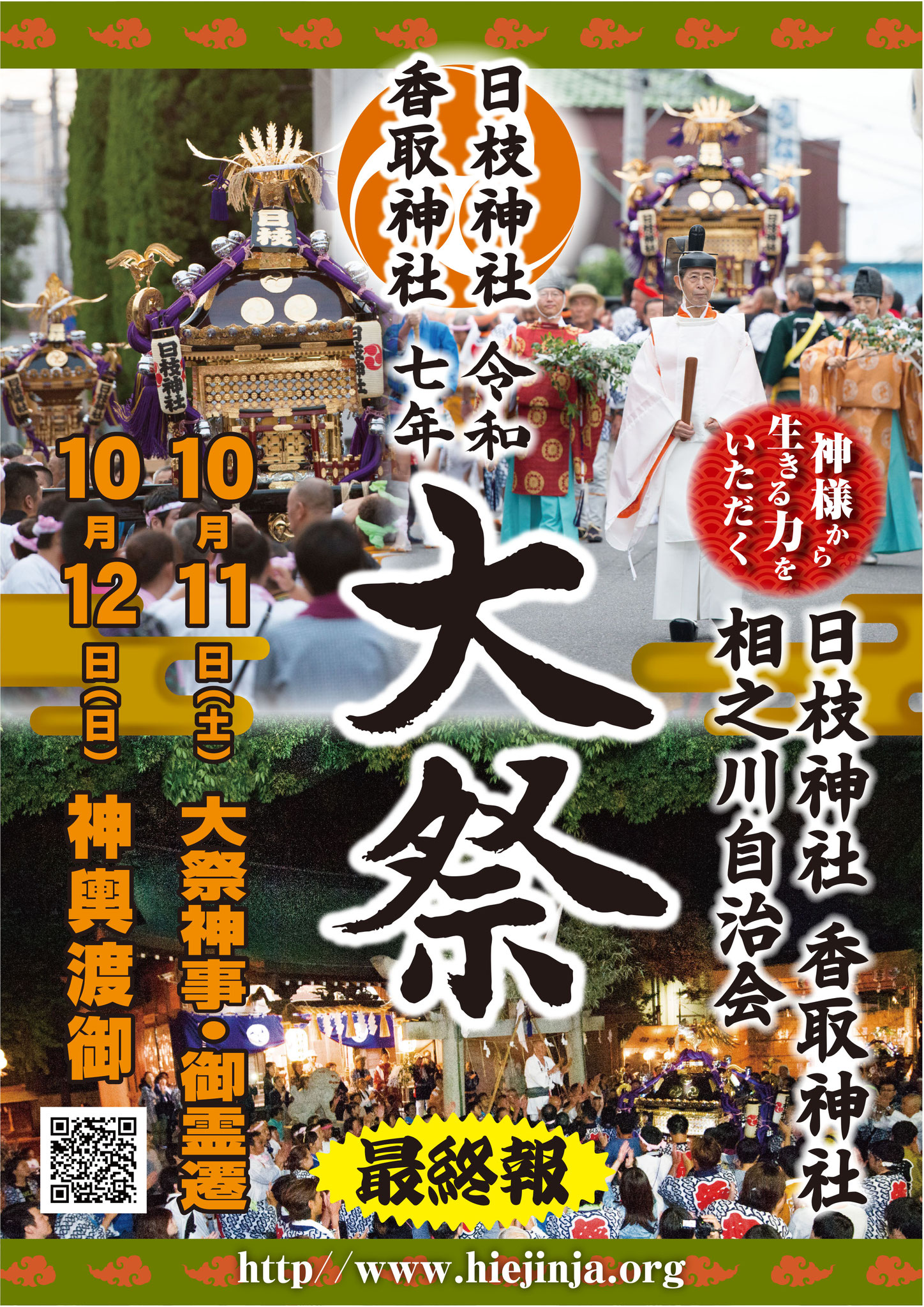

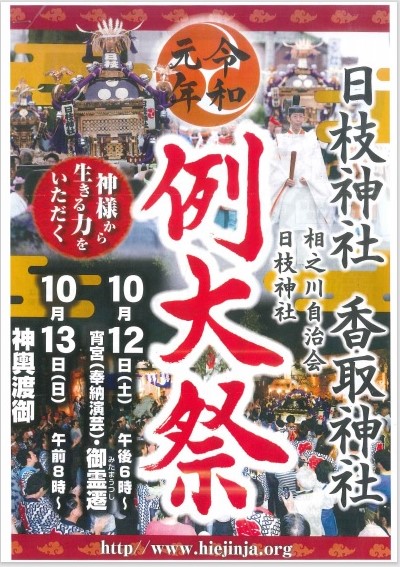

相之川の祭礼

| 神社 | 日枝神社・香取神社 |

| 地域 | 千葉県市川市 相之川 |

| 周期 | 3年に一度 |

| 日程 | 祭礼日(10月14日)前の土・日 |

| 次回 | 2025年 |

※2022年に行徳まちづくり協議会から刊行された冊子「行徳の歴史と神輿と祭り」(P.120)に、日枝神社の祭礼日は「10月15日」と記載されていますが、正しくは「10月14日」です。冊子の第3章は当サイトが執筆担当いたしましたので、こちらにて訂正しお詫び申し上げます。

■祭りの概要

相之川の2つの神社の3年に1度の祭礼です。

相之川には神社が2社あり、日枝神社は上社で、今井橋近くにある香取神社(注)が下社です。祭りは日枝神社をメインに行われます。

祭りのキャッチフレーズは「神様から生きる力をいただく」。

日枝神社は行徳で唯一宮司がいる神社で、神輿渡御の際は、複数の神職が神輿の通る道を祓い清めながら先導します。宵宮に行われる厳粛な御霊遷しも見どころの一つです。

行徳では数少ない男女混合の江戸前担ぎが行われ、半纏を着た担ぎ手たちが大神輿と中神輿の2基を連ね、笛や拍手もにぎやかに軽快なリズムのステップを踏みながら町を練り歩きます。

行徳揉みを披露することもありますが、基本の形とは少し異なる、江戸前版の揉み方が特徴的です。

宮入り後には境内で祭りの終わりを惜しむかのように長い揉みが続き、祭りは最高潮に達します。

(注)四カ村の香取神社は「かんどり神社」ですが、相之川の香取神社は「かとり神社」と読みます。

■氏子地域

■地名のいわれ

相之川(あいのかわ):欠真間村の字名で、明治時代に欠真間より分かれた。

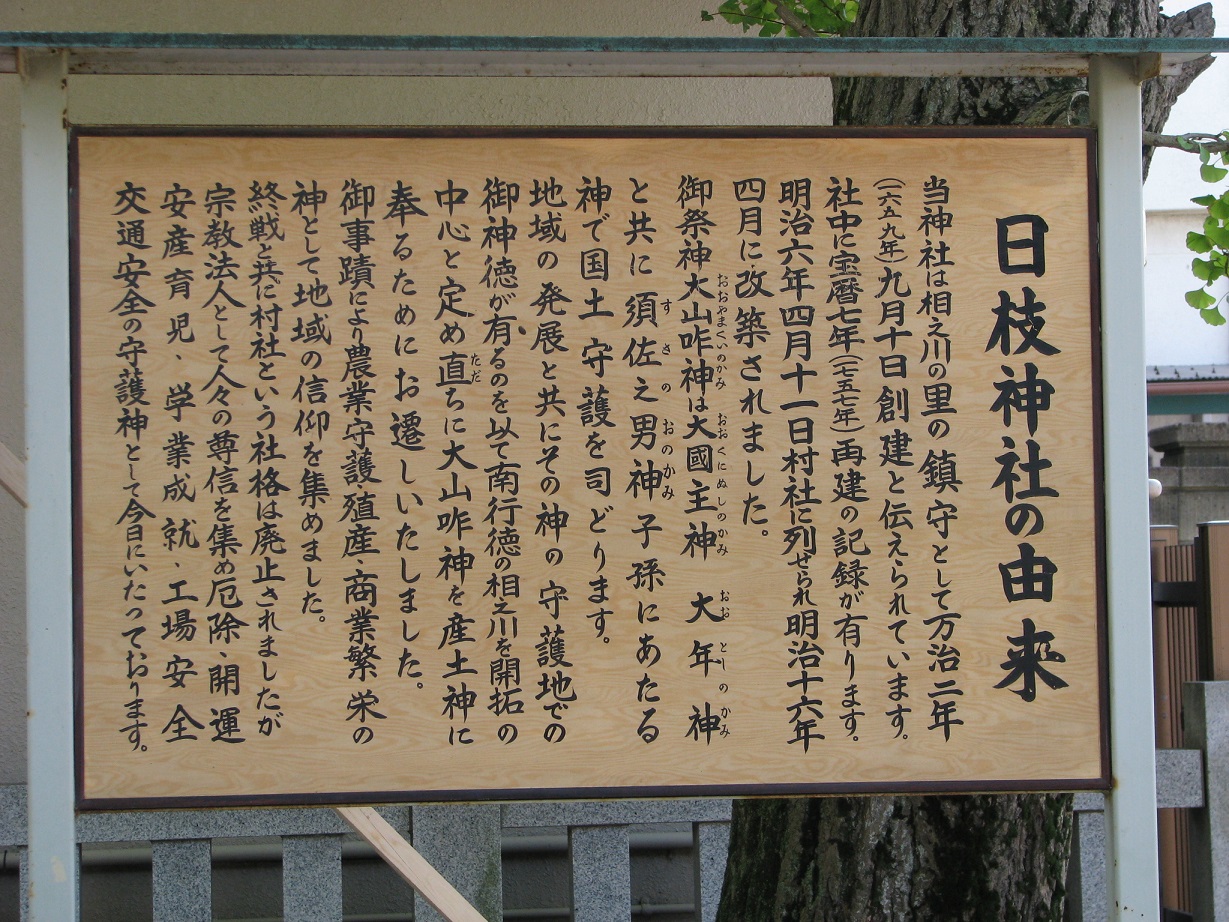

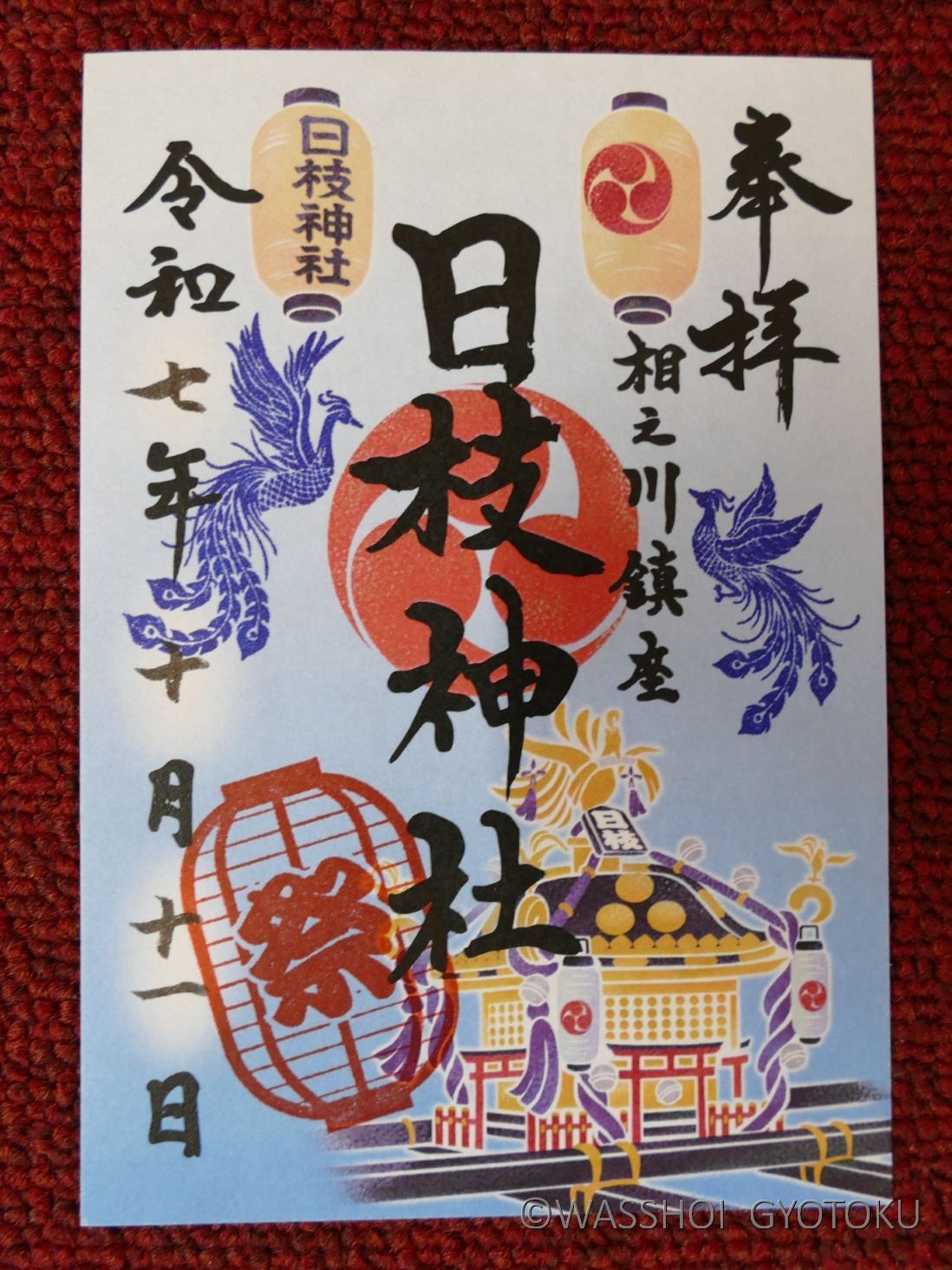

日枝神社

千葉県市川市相之川1-2-19

東京メトロ東西線 南行徳駅徒歩15分

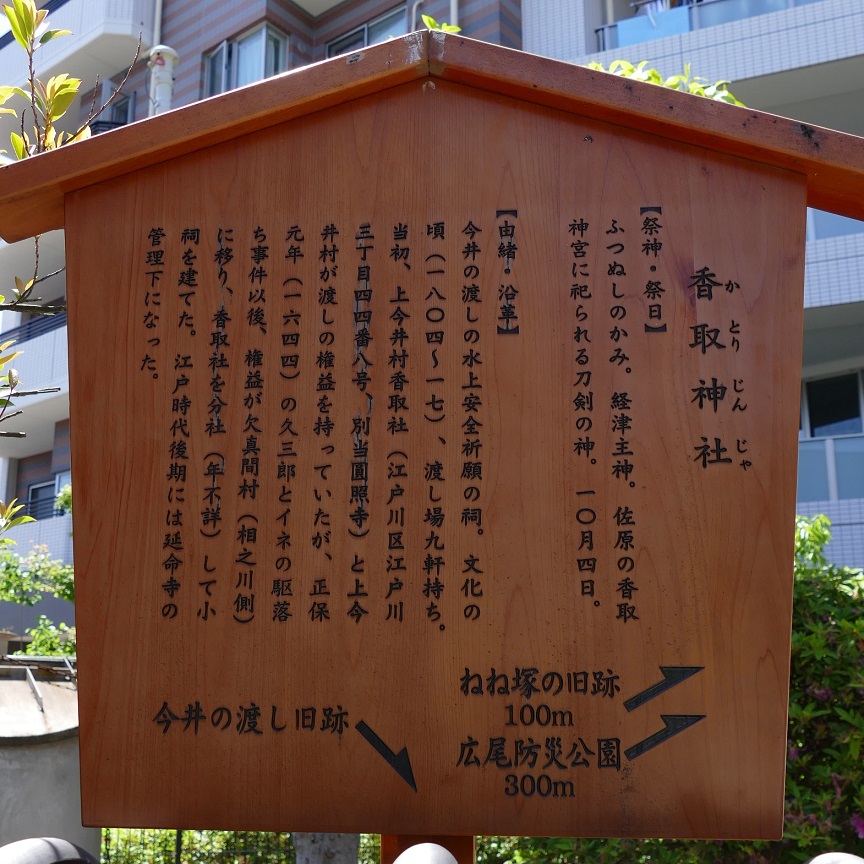

香取神社

千葉県市川市相之川1丁目26-7

【祭神】

経津主命

【創建】

江戸時代(年不詳)

【本務社】

相之川日枝神社

神輿

神社大神輿(宮大神輿)

|

製作者 |

不詳(後藤直光と推定) |

|

製作年 |

不詳(修復:平成17年) |

| 台輪寸法 | 三尺五寸 |

神社中神輿(宮中神輿)

|

製作者 |

浅子周慶 |

|

製作年 |

不詳 |

| 台輪寸法 | 一尺五寸 |

※子ども神輿も出ます。

※上記のほか2025年の大祭では、33年ぶりに自治会青年部の神輿が出ます。

祭りについて

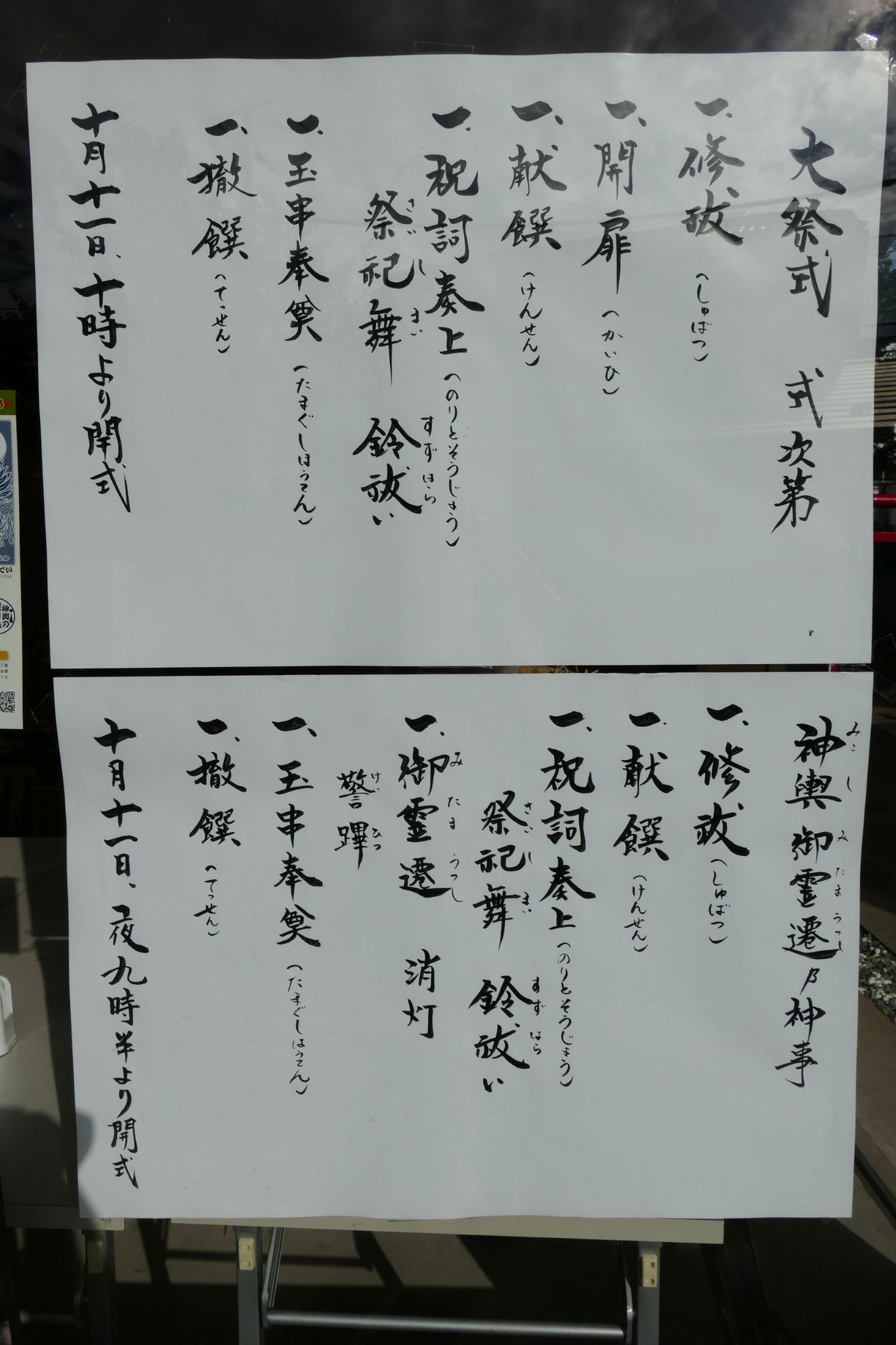

■宵宮 (土曜)/2025年10月11日㈯

10:00~ 大祭式・先触れ巡幸

19:00~21:00 奉納演芸

21:30~ 御霊遷し

祭りは10時からの大祭式で始まります。

この神事の中で、女性神職さんによる「朝日舞」が奉納されますのでお見逃しなく。

その後、神輿をトラックに載せて相之川を先触れ巡幸します。

宵宮では、神社境内に屋台が並び、特設ステージでは各種演芸が奉納されます。

奉納演芸が終わると御霊遷しの神事が行われます(再び「朝日舞」の奉納があります)。

御霊遷しは、神社の本殿にまつられている御神体を神輿に遷す儀式です。

境内の明かりを消した真っ暗な中で行われ、神職さんの「おー」という警蹕(けいひつ)の声がこだまし、荘厳です。祭りの見どころの一つでもあります。

■本祭り (日曜)/2025年10月12日㈰

◆神輿渡御

8:00~ 宮出し

9:30~ 南行徳駅前ロータリー着 風陣太鼓の演奏

10:00~ 南行徳駅前ロータリー出発

11:00ごろ スーパーヤマイチ南行徳店付近

12:10ごろ 香取神社

12:45ごろ 今井橋交番付近(昼食休憩)

13:15~ 【自治会神輿】今井橋交番付近出発~くらしハウス相之川いまい店まで

14:45~ 【踊りのパレード・山車・子ども神輿・宮神輿】今井橋交番付近出発

15:25ごろ 山田の玉子焼付近

18:00ごろ 宮入り

お囃子と大神輿、中神輿が8時に日枝神社を出発し、南行徳駅に向かいます。

南行徳駅前ロータリーでは、風神太鼓が力強い演奏で祭りを盛り上げます。

その後香取神社を経由し、今井橋交番付近で昼休憩となります。

午後は、最初に自治会神輿が行徳街道(旧道)の一部を巡行します。

その後、踊りのパレード、山車、子ども神輿、宮神輿が隊列を組んで出発。

祭りのクライマックスとなる宮入りは18:00ごろの予定です(風神太鼓の迎え太鼓あり)。

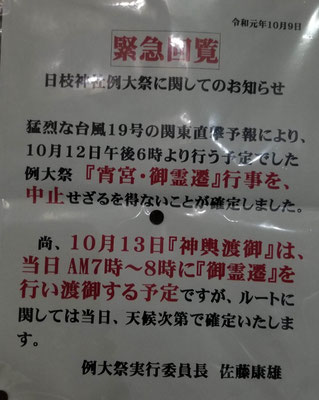

※2019年は、台風19号上陸により宵宮中止。

本祭りは午前中はお囃子と神輿を載せたトラックの巡行のみとし、午後から渡御を行いました。

●動画

■のぼり旗

2025年の大祭では、大幟が奉納され鳥居の両隣りに立てられました。

大幟は行徳初と思われます。

担ぎ

男女混合の江戸前担ぎで、笛も入り華やかです。

掛け声は「えいさー」「えいやー」「ほいや」など。

担ぎ手の人数に決まりはありませんが、重い大神輿は60人ぐらいの大人数で担ぎます。

要所要所に行徳揉みをはさむのが基本ですが、前回の祭りでは行徳揉みは行われませんでした。

今回の祭りで行われるか、要注目です!

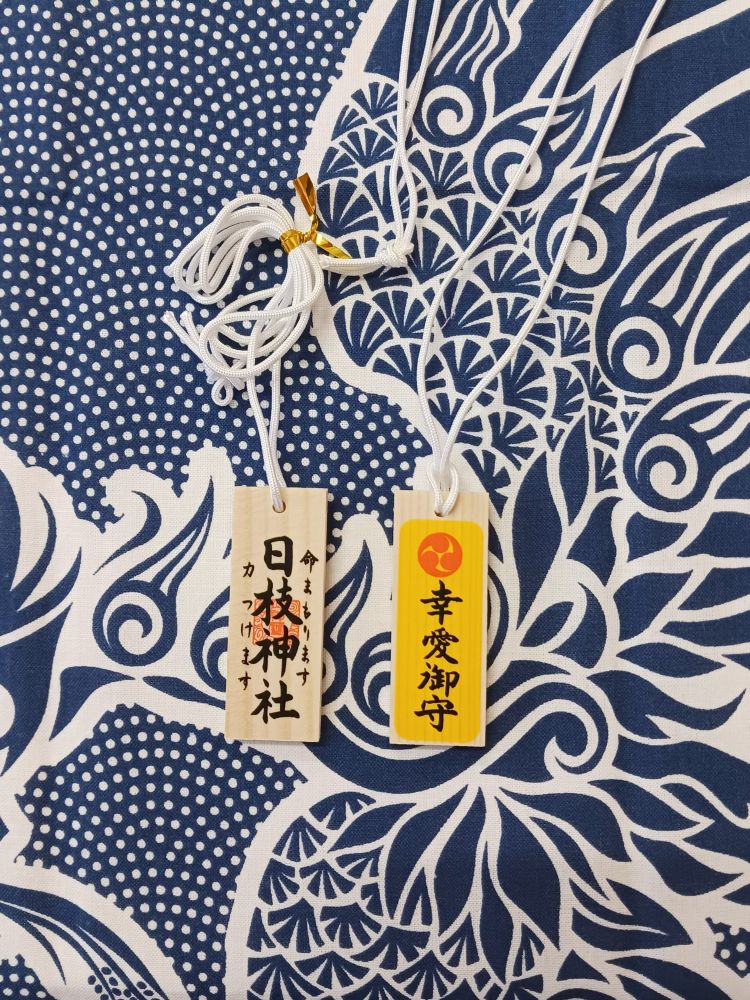

■担ぎ手の衣装

相之川自治会の半纏のほか、2025年の大祭では半纏合わせ(事前登録)した神輿会の半纏も着用可能となりました。24団体が登録されているそうです。

■担ぎ手団体

神社の下部組織としての団体はありませんが、行徳相祭會や行徳神楽會のほか、さまざまな祭り同好会の担ぎ手が集まります。

行徳の担ぎ手団体につきましては、こちらのページでご紹介しております。

お囃子

※お囃子についての詳細はこちらをご覧ください。

昔の祭り

地元の皆さまから伺った昔の祭りの話をこちらに残しておきたいと思います。

今後も随時追記していきたいと思いますので、ぜひこちらからお話や写真をお寄せください。

・昔の相之川は一面田んぼが広がり、神輿の渡御は旧道中心。駅の方までは行きませんでした。

旧道沿いでは茶飯のおにぎりとたくあんがふるまわれ、楽しみの一つでした。

・昔は豊作のときだけ祭りが行われました。

・昔は祭りの日は10月14日と決まっていて、その日小学校では「相之川の子どもは帰ってよし」と早退が認められました。

・祭りの日は銭湯が無料で開放され、券をもらって入りに行きました。

・昔、江戸川沿いの欠真間のある家にお札が流れてきたという話が伝えられ、平成の初めごろまでは神輿渡御の最初にその家をまわっていました。

・昭和30~40年代に、担ぎ手たちが勢い余って神輿を今井橋(今より上流にあった木の橋)から川に投げようとしたことがありました。当時の宮司さんが、「神輿を投げるなら俺を投げろ」と言って収まりましたが、その後しばらく祭りができなくなりました。

・しばらく祭りができなかったため、若い衆が自治会に「祭りをやらせてください」と頼みに行き、祭りが再開されるようになりました。

・実際に樽神輿を今井橋から川に投げたことがあるそうです。

・神輿渡御の際、寄付の少ない家に神輿が突っ込んだこともありました。

・隣町の新井とは、昔は祭りでよくケンカをしました。そのときに、神輿の作人札が飛んで無くなりました。(本当かな…?)

・昔は白装束を着て神輿は二本棒で担いでいました。昭和の終わりごろに今の形に変わりました。

これらの話は地域の方から実際に聞いた話ですが、口頭伝承であり、必ずしも事実に基づいているとはいえないかもしれません。その辺のところはお汲み取りいただき、昔話として楽しんでいただければ幸いです。