新井の祭礼

| 神社 | 熊野神社 |

| 地域 | 千葉県市川市 新井、島尻、広尾、南行徳 |

| 周期 | 4年に1度 |

| 日程 | 祭礼日(10月15日)前の金・土・日 |

| 次回 | 2027年 |

■祭りの概要

新井にある熊野神社の4年に1度の大祭です。

祭りの歴史は古いものの、神輿の渡御が行われるようになったのは、昭和20年代から。

当時の新井が、昭和40年代に行われた土地区画整理事業やその後の住居表示変更により新井、島尻、広尾、南行徳に分割・町名変更されたため、現在は4つの町の祭りとなっています。

ただし、自治会でいうと、新井、新井三丁目、島尻、広尾の4自治会主催になります。

範囲が広いため渡御は2日にわたり行われ、宵宮を合わせると3日間の祭りとなっています。

担ぎ方は江戸前で、行徳の多くの祭りのような白装束は着用しません。

江戸時代に行徳の中心地であった本行徳から見ると、新井村は地理的に「辺境の地」であったため、独自の祭礼の形をとったといわれています。

「昔からの伝統がないので、これから新しく伝統を作る」という考えのもと、担ぎ方も衣装も掛け声も自由とし、他地域や女性の担ぎ手もウェルカムとしています。

それでも要所要所で「行徳揉み」をはさむところは、行徳の祭りならでは。揉み方はお隣の浦安に似た部分もあり、祭りの見どころでもあります。

■氏子地域

■地名のいわれ

新井(あらい):昔、欠真間村から移住した人たちが、飲料にする真水がなかったので新しく井戸を掘ったところ、真水が湧き出したことから、村名となったそうです。

島尻(しまじり):住居表示変更(昭和52年)で生まれた町名。元は新井の字名。

広尾(ひろお):土地区画整理(昭和48年)で生まれた町名。元は新井の字名。

南行徳(みなみぎょうとく):土地区画整理(昭和48年)で生まれた町名。元は新井と欠真間で、旧南行徳町の町名を残した。

神輿

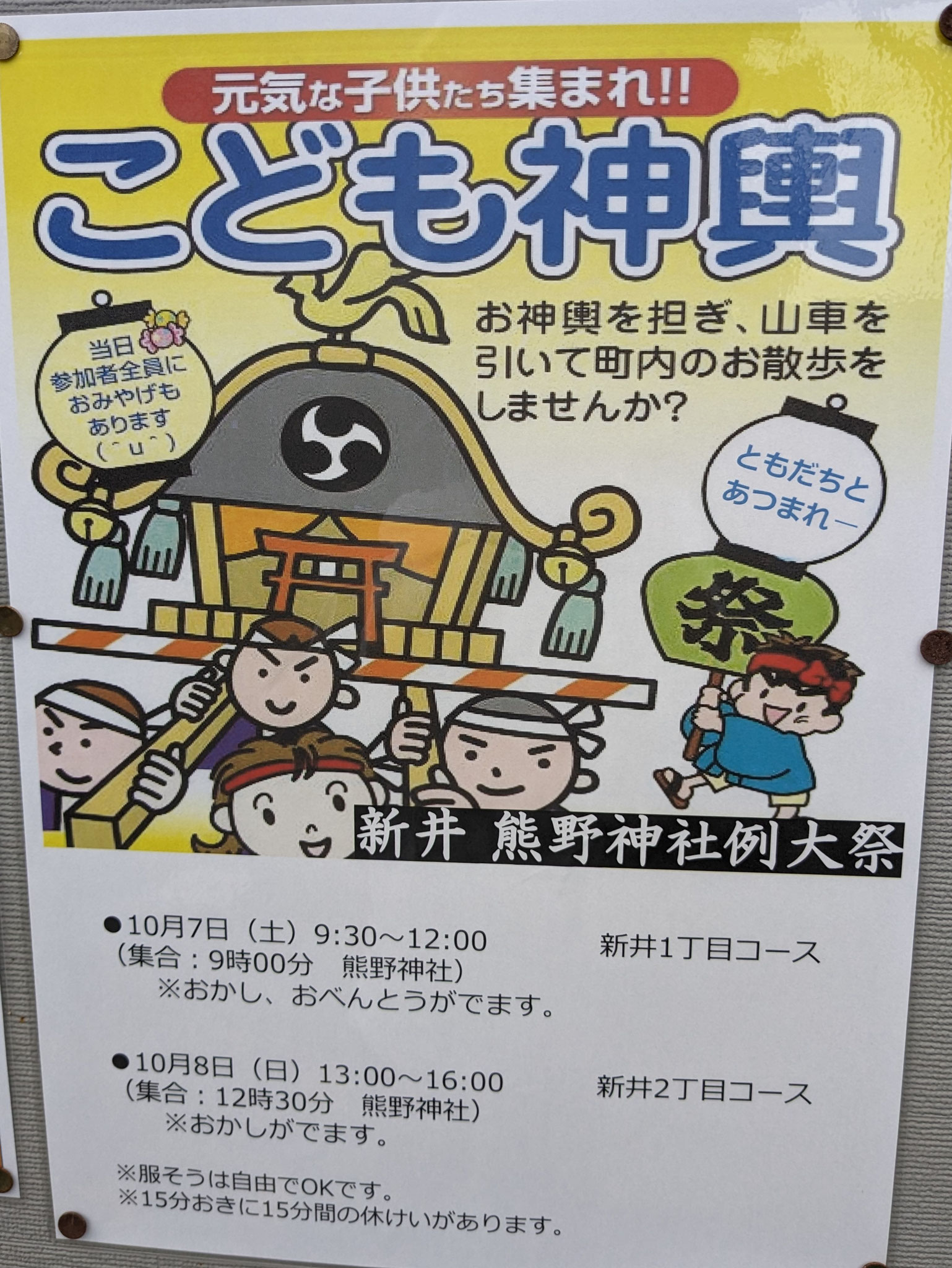

子ども神輿(新井)

|

製作者 |

中台祐信 |

|

製作年 |

|

| 台輪寸法 | 一尺 |

中台祐信のレンタル神輿です。

令和5年の大祭で出ました。

子ども神輿(新井三丁目)

|

製作者 |

浅子周慶 |

|

製作年 |

昭和62年 |

| 台輪寸法 | 一尺五寸 |

神輿同好会・相祭會 初代会長の今井敏行氏個人所有の神輿です。

令和5年の祭礼では、新井三丁目に貸し出され、山車とともに町内を巡行しました。

子ども神輿(島尻)

|

製作者 |

町会有志 |

|

製作年 |

平成初期 |

| 台輪寸法 | 一尺三寸(当サイト計測) |

祭りについて

※スケジュールは当日の状況によりずれることがあります。時間はあくまでも目安とお考え下さい。

※終了しました。

■宵宮(金曜)/2023年10月6日

17:00~ 御霊遷し

17:30ごろ~ 宮神輿渡御(神社周辺)

19:00~21:00 新井三丁目町会神輿渡御(北浜公園周辺)※20:00~20:30休憩

熊野神社で神輿に御霊を遷した後、宮神輿が周辺を渡御します。

また、神酒所のある北浜公園では、新井三丁目の町会神輿が公園周辺を渡御します。

●動画

■本祭り(土曜・日曜)/2023年10月7・8日

神社前に屋台が並びます。

◆神輿渡御

氏子地域の範囲が広いため、渡御は2日に分けて行われます。

宮神輿のほか、新井と新井三丁目の各町会神輿・子ども神輿が出ます。

主な休憩ポイントと時間は以下のとおりです。

7日(土) 9:00~11:45、12:40~18:00

<宮神輿>新井三丁目、南行徳、新井一丁目

9:00コンビニエンスみやざき前→9:50北浜公園10:00→10:40御経塚(休憩なし)10:50→11:10セブンイレブン市川新井3丁目店11:20→11:45内山アドバンス(昼食)12:40→13:10ふぐ大衆割烹 しま田13:25→13:50マルエツ南行徳店(休憩なし)→15:30新井小東側信号15:45→17:00市川市営住宅相之川第一団地17:10→17:25新井自治会館前17:35→18:00熊野神社

※北浜公園から南行徳付近までは、新井三丁目の町会神輿が宮神輿に続きます(担ぎ手が集まらなければ出ないかも)。

内山アドバンス(昼食)までは、新井三丁目の子ども神輿も続きます。

<新井子ども神輿>新井一丁目

9:30コンビニエンスみやざき前→10:05新井緑道10:20→10:40シャルム浦安10:55→11:25ねむのき公園前11:40→11:55熊野神社入口→熊野神社

8日(日) 9:00~12:00、13:00~18:00

<宮神輿>広尾、島尻、新井一丁目、新井二丁目

9:00コンビニエンスみやざき前→9:20広尾公園9:30→10:20島尻西公園10:30→11:00江戸川中井材木店前11:10→11:30カラオケ赤とんぼ11:40→12:00熊野神社近くのT字路(昼食)13:00→13:50市川市営住宅相之川第一団地14:05→18:00熊野神社

<新井町会神輿>新井一丁目、新井二丁目

9:00コンビニエンスみやざき前→9:20広尾公園9:30→9:50新井自治会館前10:00→10:20炭火焼鳥 酉久前10:30→11:40カラオケ赤とんぼ(休憩なし、宮神輿に続く)→12:00熊野神社近くのT字路(昼食)13:00→13:50市川市営住宅相之川第一団地14:05→14:35新井自治会館前14:45→14:55熊野神社

<新井子ども神輿>新井二丁目

13:00コンビニエンスみやざき前→14:00熊野神社近くのT字路14:15→15:00市川市営住宅相之川第一団地15:15→15:50熊野神社入口→熊野神社

<新井三丁目町会神輿・子ども神輿>新井三丁目

9:00北浜公園→10:00新井地域ふれあい館脇→11:30北浜公園(昼食)※子ども神輿はここまで(その後、新井三丁目自治会員のみ対象のイベントあり)。 大人神輿は、16:00北浜公園→17:00熊野神社

●動画

昔の祭り

■昭和20年代の新井の祭り

新井の祭りでは、戦前は神輿を担いでいませんでした。

神輿を担ぎ始めたのは戦後の昭和20年代。御輿を所有していなかったので、レンタルして神社神輿としていました。

担ぎ手の衣装は白の半股引、白シャツ、白半纏(赤で「祭」のプリント)、頭には白手ぬぐい、と全身白の人もいれば、浴衣を着ている人、女性物の腰巻を巻いている人など、自由でした。

祭りの開催は3年に1度でした。

当時は島尻には1軒しか家がなく、「一軒家」という屋号で呼ばれていました。

広尾には水田が広がるのみで、誰も住んでいませんでした。

道も無かったため、渡御は今の新井1丁目の京成バス通りのみを行き来していました。

熊野神社に立派な獅子頭があり、それを5~6人で担いで子どもたちが胴幕をあおぎ、新井の村一軒一軒を全部まわっておひねりをもらっていました。

家々は、獅子頭が土足で上がれるようにむしろやござを敷いてこれを出迎えたそうです。

■昭和20年代以前の祭り

昭和20年代以前の祭りでは、熊野神社隣の延命寺の墓地の中の空き地に見世物小屋を作って、旅役者を招いて演じさせていました。

また、神社本殿の下に保管してある木材を組み立てて山車を作り、新井の人たちが「わっしょい」の掛け声で綱を引きました。

山車の大きさはバスより人回り小さいくらい。2階建てで、1段目は笛と太鼓が座り、2段目はおしゃらく(歌と踊りの郷土芸能)が演じられていました。

昭和40年代になり電線に引っかかるようになって廃止になりましたが、行徳では新井と欠真間だけが、昭和30年代までこのような山車屋台を引いていたそうです。

※当時の写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当サイトで紹介させていただきたいと思います。こちらからご連絡いただければ幸いです。

担ぎ

担ぎ方は男女混合の江戸前担ぎで、笛や手拍子も入りにぎやかです。

掛け声は「そいや~」「えいや」「ほいや」など。

要所要所に行徳揉みもはさみますが、「地すり」のときの担ぎ手の向きは内向きで、白装束の行徳揉みとは異なります。

その中でも新井の伝統として

・地すりのときは担ぎ棒を揺らすのは禁止

・さしは片手で上げ、まわる時に担ぎ棒を叩くのは禁止

など、行徳揉みを遵守するというこだわりがあるそうです。

担ぎ手の人数に決まりはありません。

さまざまな祭り同好会の担ぎ手が集まるので、半纏もさまざまです。

お囃子

※お囃子についての詳細はこちらをご覧ください。