神輿のまちの歴史

行徳の歴史は塩づくりの歴史

東京湾に面した行徳は、古くから半農半漁の村で、そのかたわら塩づくりも行われてきました。

戦国時代にはすでに江戸湾岸における最大の塩の生産地になっていました。

徳川家康は江戸城に入城すると、軍需物資として欠かせない塩の確保先として、江戸城に近い行徳に目をつけました。

行徳を天領(直轄地)として塩浜の開発に莫大な資金を投入し、村民の年貢を優遇したり、頻繁に発生した自然災害の被災時には復興費を賄うなど、行徳の塩業を手厚く保護しました。

そして行徳から江戸城まで塩を運ぶため、隅田川と江戸川を結ぶ水路を開削し、航路や街道の整備を行いました。

港町・宿場町としても栄える

行徳に河岸(船着場)ができると、塩以外にも多くの船や人が出入りするようになり、行徳は活気のある港町となりました。

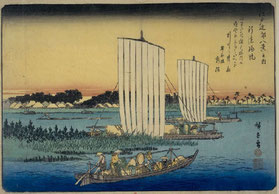

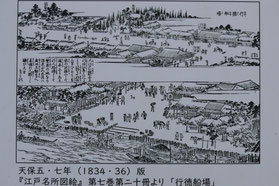

その様子は当時の浮世絵や「江戸名所図絵」などにも描かれています。

幕府の基礎が固まり平和の世が続くと、江戸の人々の間で、成田山新勝寺や香取神宮、中山法華経寺などへの参詣が流行しました。中でも成田山詣りの人気は高く、年間10万人もの人々が訪れたといいます。

行徳船と呼ばれた船で日本橋から行徳まで渡り、そこから歩く(当時の行徳は市北部と陸続きでした)コースが多く利用され、行徳は川と陸の交通の要として、また宿場町としても大変にぎわいました。

寺町行徳に腕利きの職人が集まる

塩浜開発が進むとともに、塩田を囲むように寺社が次々と創建され、江戸時代になるころには「行徳千軒、寺百軒」といわれるほど寺社の多い寺町となっていました。海に近い行徳は、湿度の関係で塵が少なく、漆塗りにも適していたようで、腕のよい宮大工や仏師が多く集まりました。

一説には、行徳で神輿づくりが始まったのは、3代将軍徳川家光(在職:1623年 -1651年)のころで、日光東照宮の造り替えに携わった匠たちが、天領地であった行徳の地を譲り受けたのが始まりともいわれています。しかし実際のところ、江戸時代の神輿づくりの記録はほとんど見つかっておらず、詳しいことは明らかになっていません。

神輿づくりが行徳の地場産業として発展

江戸時代の祭りは、神社の神輿とともに派手に飾り付けた山車が各町をまわるのが主流でした。

しかし明治の文明開化とともに電線が普及し道路も整備されてくると、背の高い山車が町内を巡るのが難しくなり、また山車は維持費もかかることから、コンパクトな神輿に切り換える町会が増えました。一方で職人たちも、明治に入り寺社建立の気運が下火になったことで、宮大工や仏師としての仕事が減り、その技術を活かして神輿づくりに力を入れるようになりました。

1909年(明治42年)の東京・深川祭で大小54基の神輿による連合渡御が評判になると、各地の町会がこぞって神輿を製作するようになり、注文が急増。それまで神仏具の製作を家業としながら神輿を製作していた店も、専門の神輿店へと転換していきました。

神輿製作は昭和の時代にその最盛期を迎えます。

特に戦後の復興期から高度成長期にかけては空前の神輿製作ブームとなりました。

戦火で焼失した神輿を復活させたいという機運が高まり、また依然として続いていた山車も、戦後の都市化の中で次々と姿を消し、神輿に切り換えられていきました。

明治から昭和にかけて製作された全国の江戸神輿の数は4000基にものぼり、その半数が行徳神輿ともいわれています。

神輿と川の歴史のひとコマ

かつては、できあがった神輿を納める際に「船渡御」の神事が行われることもありました。

祭り衣装に身を包んだ引き取り手たちが船団を組んで行徳の船着き場にやってきて、高張提灯やのぼり旗を立て竹やしめ縄で飾った船に神輿を積み、祭り囃子や太鼓の演奏、巫女の舞いなどをにぎやかに行いながら川を渡ったといいます。

川のまち・行徳ならではの趣きのある光景で、大勢の人が見物に集まったそうです。

行徳の代表的な神輿店の一つである浅子神輿店が、最初に神輿の製作を始めたのは、1877年(明治10年)。東京都荒川区の素盞雄(すさのお)神社の本社神輿です。

1988年(昭和63年)にはこの神輿の大修繕が行われましたが、修繕を終えて再び神社に納める際、船渡御が110年ぶりに再現されました。

この様子は、素盞雄神社の公式サイトでも紹介されています。

昔の行徳

明治16年の行徳の地図です。

江戸川はまだ掘削されておらず、行徳地域が市川市北部と地続きだったことがわかります。

本行徳や上妙典・下妙典などの地名は、広範囲で見られますね。