行徳の祭りについて

行徳地域の祭りの歴史

江戸時代には祭りが行われていた

行徳の祭りの歴史がいつ始まったのかはわかっていませんが、江戸時代に刊行された地誌「葛飾記」(寛延2年/1749年)と「葛飾誌略」(文化7年/1810年)には、本行徳の神明宮と香取の香取神社の祭礼についての記述があり、江戸時代半ばには祭りが行われていたことが明らかになっています。

本行徳の神明宮(神明社豊受太神宮)は本行徳と本塩の総鎮守社です。「葛飾誌略」によると、本行徳はこの頃4つの町に分かれたとされ、これに本塩を合わせた5つの町の祭りが「五ヶ町の祭礼」です。両文献には、当時、五ヶ町とその隣町の下新宿を合わせて6台の屋台(山車)が出たことが記されています。

香取神社は欠真間、香取、湊、湊新田の4つの町の総鎮守社で、その4町の祭りが「四カ村の祭礼」です。当時、この祭礼でも4台の屋台が出たことが両文献に記されています。

どちらの文献にも神輿の渡御についての記述はないため、当時、神輿の渡御がどのような形で行われていたのかはわかっていません。

「葛飾誌略」には、安永2年(1773年)の四カ村の祭礼に4台の屋台が出て華やかに祭礼が行われたこと、その後36年間は「神輿のみ渡りて本祭なし」と記されていることから、当時の祭りのメインは屋台で、神輿の渡御だけでは本祭りとされていなかったことが伺えます。

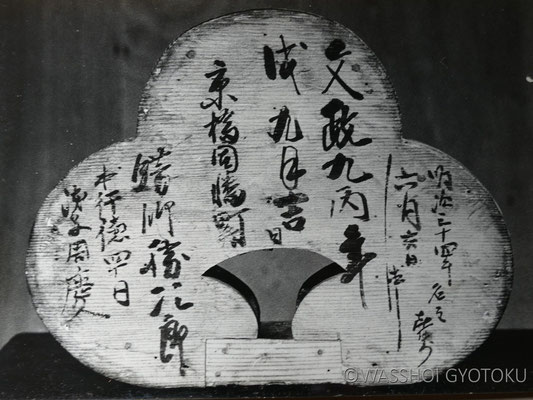

この2つの祭りにおいて、五ヶ町の神輿を先導する「守神剣」の台座からは文政9年(1826年)、四カ村の1つ湊のお囃子団体に伝わる太鼓からは文政13年(1830年)の墨書きが、それぞれ修復の際に見つかっており、祭りが江戸時代から行われていたことを証明しています。

これらのことから、江戸の町人文化の全盛期とされる文化文政時代に、行徳でも祭礼文化が花開いていたことが伺えます。

祭りの主役は山車から神輿へ

行徳の神社に現存する神輿は、すべて大正時代以降の作とされています(製作年不詳のものを除く)。大正から昭和の初めにかけて、神社が相次いで神輿を持つようになりました。

とはいえ、このころの祭りの主役は江戸時代と変わらず山車。神社などに保管してある部材で2階建ての高さのある山車を組み立て、お囃子をのせてにぎやかに町内を巡りました。

神輿は大人(15~16歳位から)の男性が担ぐものとされ、女性や子どもは山車を曳いて祭りに参加しました。

行徳地域に電線が架設されたのは明治時代の終わりごろからですが、その後、昭和の高度成長期に道路や交通事情が変化していくにつれ、山車が電線に引っかかったり、整備されて狭くなった道路を通るのが困難になり、山車は次第に姿を消していきました。

代わって祭りの主役となったのが、コンパクトな神輿です。ちょうど戦後の神輿製作ブーム(昭和25年~40年代)期にあたりますが、行徳ではこの時期に作られた宮神輿は見当たりません。神輿を持たない神社では、神輿をレンタルして担いでいました。

現在の祭りで行われている行徳独特の揉み方は、おそらく五ヶ町の祭礼が始まりだと思われますが、いつから今の形になったのかはわかっていません。

祭りは町をあげての「特別な日」

昔は、曜日に関係なく祭礼日に本祭りが行われていました。祭りが行われる町の子どもたちは、小学校を早退することが許され、1~2時間目の授業が終わると、先生や職員から「〇〇(町名)の子は帰ってよし」と号令がかかったそうです。帰れない子たちから羨望の目で見送られながら、意気揚々と下校する子どもたちの様子が目に浮かびますね。その日は各町で銭湯が貸し切りとなるなど、町をあげての「特別な日」だったようです。

時を経て住民のほとんどが勤め人という時代になり、平日の開催が難しくなったことで、どの町も本祭りは祭礼日前の土日に行われるようになりました。

開催の年については、昔は豊作の年のみとするなど、不定期で行われるところが多かったようです。昭和の時代には青年団の若者たちが自治会に「祭りをやらせてください」と頼みに行くことが慣例となっており、自治会側もそれを受けて条件を出すなど、双方の話し合いにより開催を決めたという話も聞かれます。また、隣町と同日開催になると担ぎ手同士がぶつかるため、警察の指導により開催の年をずらすようになったところもあるようです。

現在は、町ごとに3年に1度または4年に1度の定期開催となっています。