行徳の獅子頭

行徳の獅子頭の歴史

古くから、魔除けの意味をもつ縁起物として親しまれている獅子頭。

「神輿のまち」行徳では、神輿と共に立派な獅子頭を所有する神社も多く、次ページの一覧に記した8対が確認されています。

このうち、江戸時代の製作と判明しているものは、以下の2対。

新井熊野神社の獅子頭(製作者不詳)は安政5年(1858年)、下妙典春日神社の獅子頭(後藤直光作)も同じ安政年間(1854~1860年)の作と伝えられています。

安政年間といえば、日本各地で地震が頻発した時代。

安政2年(1855年)に発生した江戸大地震では、江戸で1万人もの死者が出て、行徳の隣・浦安でも震度6以上の大きさだったと推定されています(内閣府報告書「1855 安政江戸地震」)。

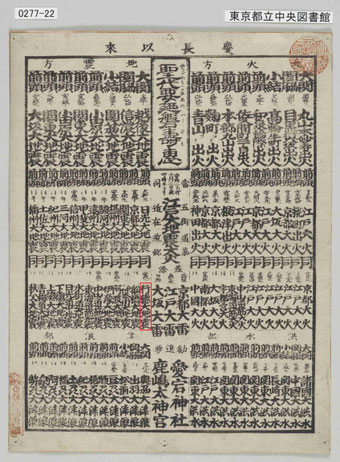

当時の行徳の様子を伝える資料は少ないものの、日本で起こった災害を相撲の番付表に見立てて格付けした「見立て番付」の前頭に「行徳大地震」と記されていることからも、行徳でもかなり被害が大きかったことが推測されます。

これに追い打ちをかけるように、安政5年にはコレラが大流行し、江戸で3万人もの命が失われたと伝えられています。

古くから魔除けとされる獅子頭が同じころに製作された時代背景に、これらの歴史的大災害があることは留意すべき点です。

その後明治年間(1868年~1912年)には、河原の春日神社でも獅子頭(製作者不詳)が製作されています。

製作途中の獅子頭

関係者から獅子頭製作途中の貴重な写真をご提供いただきました。

昭和時代に撮影された、塗りの工程前のものです。

彫刻の素晴らしさがあらためてよくわかりますね。