船渡御―神輿と川の歴史のひとコマ―

かつては、できあがった神輿を納める際に「船渡御」の神事が行われることもありました。

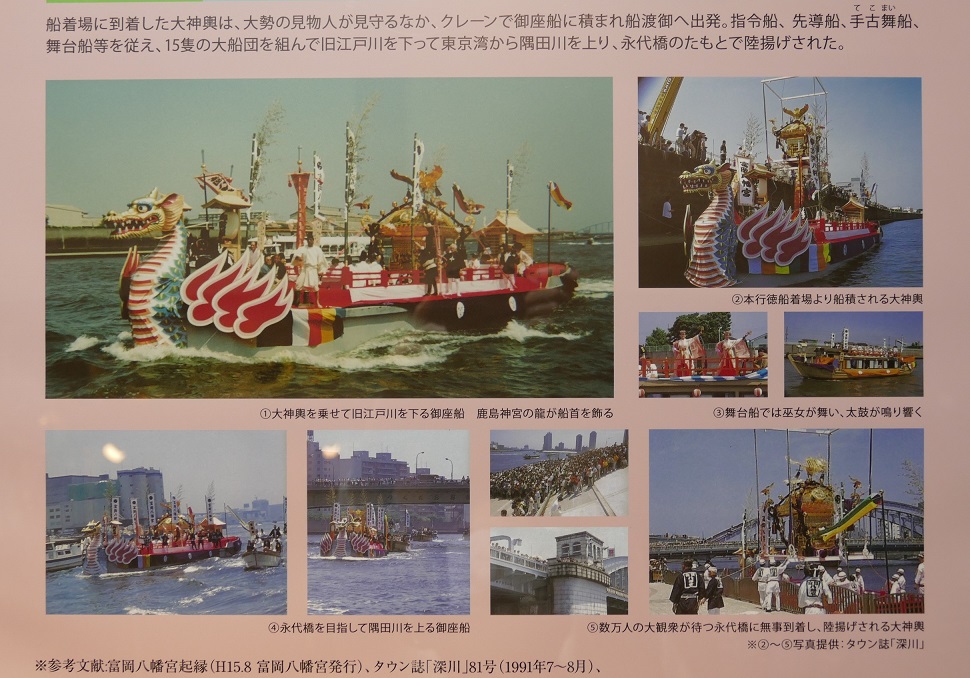

祭り衣装に身を包んだ引き取り手たちが船団を組んで行徳の船着き場にやってきて、高張提灯やのぼり旗を立て竹やしめ縄で飾った船に神輿を積み、祭り囃子や太鼓の演奏、巫女の舞いなどをにぎやかに行いながら川を渡ったといいます。

川のまち・行徳ならではの趣きのある光景で、大勢の人が見物に集まったそうです。

行徳の代表的な神輿店の一つである浅子神輿店が、最初に神輿の製作を始めたのは、1877年(明治10年)。東京都荒川区の素盞雄(すさのお)神社の本社神輿です。

1988年(昭和63年)にはこの神輿の大修繕が行われましたが、修繕を終えて再び神社に納める際、船渡御が110年ぶりに再現されました。

この様子は、素盞雄神社の公式サイトでも紹介されています。

当サイト読者の方から、このときの貴重な写真をご提供いただきました。

浅子神輿店を出発した神輿が、本行徳の船着き場に着くまでの行列の様子です。

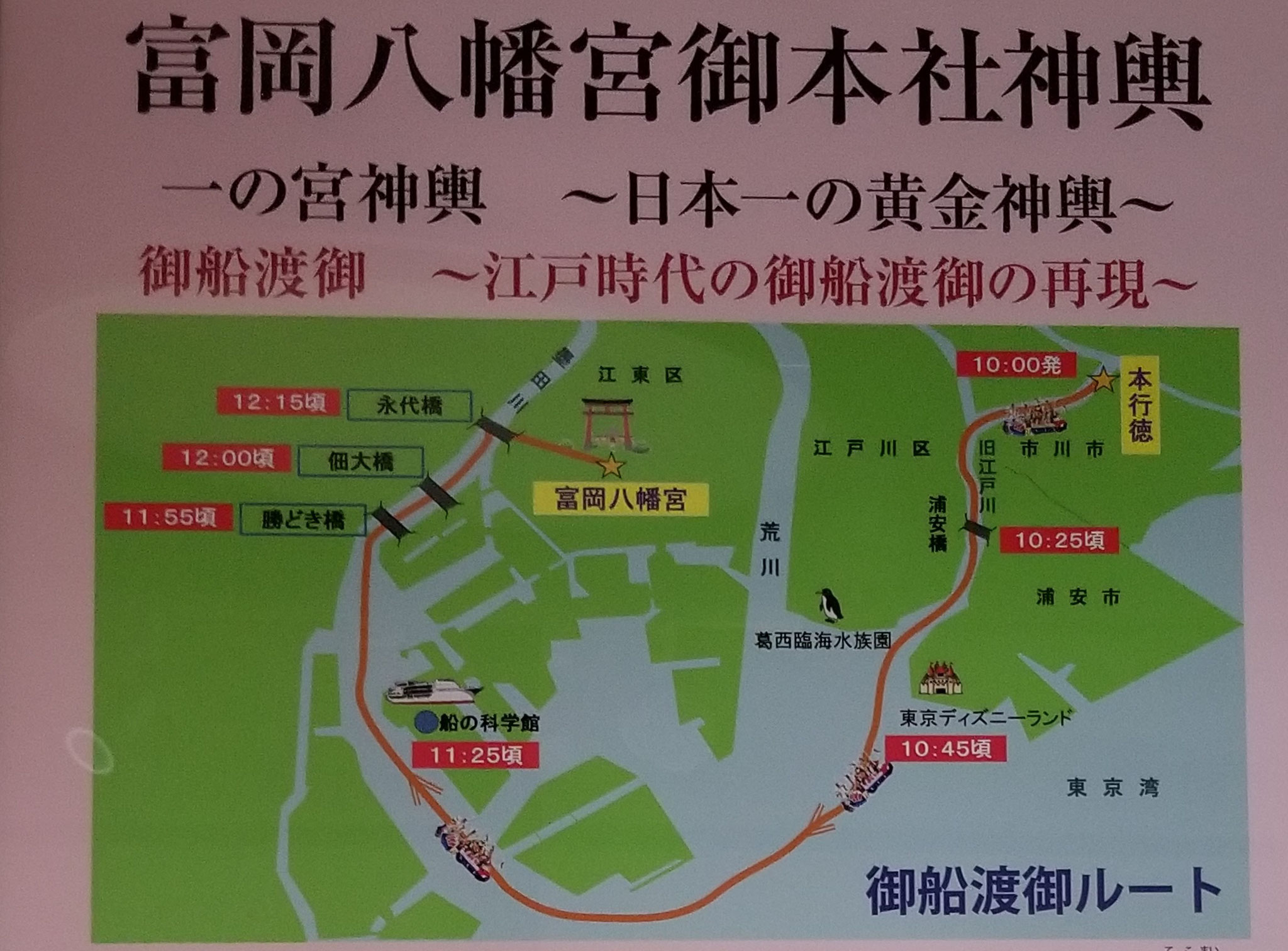

浅子神輿店は、1991年(平成3年)に日本一の黄金神輿として名高い、東京都江東区の富岡八幡宮の本社神輿を製作しました。

十億円神輿とも呼ばれる豪華絢爛の神輿ですが、これを納めた際も、船渡御が華々しく再現されました。

この様子は、行徳ふれあい伝承館の展示パネルで紹介されています。